GOUNOD a découvert le drame de SHAKESPEARE Roméo & Juliette lors d’une répétition de l’oratorio éponyme de BERLIOZ alors qu’il avait dix-neuf ans. En 1865, il se lance dans la composition de cet opéra sur un livret de BARBIER et CARRÉ. L’œuvre fut créée en 1869 au Théâtre du Châtelet, avant d’être reprise à Favart (Opéra-Comique) puis à l’Opéra de Paris. Pour cette reprise à l’Opéra de Paris en 1888, Gounod a dû rajouter un ballet à son opéra.

Prologue : Le chœur nous apprend que jadis Vérone a vu un conflit entre les deux familles des Montaigu et des Capulet, et l’amour qui a réuni Roméo et Juliette.

Acte I : Il y a bal ce soir au palais des Capulet, pour l’entrée dans le monde de Juliette. Tybalt, cousin de Juliette, parle d’elle à Pâris en vue de leur mariage. Le comte de Capulet accueille ses invités et leur présente sa fille. Juliette paraît et ouvre le bal (Air : « Écoutez, écoutez »)

Présents à la fête se trouvent des Montaigu, masqués. Roméo, un Montaigu, est inquiet à cause d’un rêve qu’il a fait. Son ami Mercutio lui explique qu’il est victime de la reine Mab, la reine des songes qui promet à chacun ce qu’il souhaite (Air : « Mab, la reine des mensonges »).

Cliquez sur Mercutio et Roméo

Cliquez sur Mercutio et Roméo

Roméo aperçoit Juliette, et en tombe aussitôt amoureux. Ses amis l’entraînent au-dehors.

À sa nourrice Gertrude, qui lui parle de ses fiançailles, Juliette répond qu’elle veut profiter encore de sa liberté (Air : « Je veux vivre dans ce rêve ») et retourne danser.

Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image

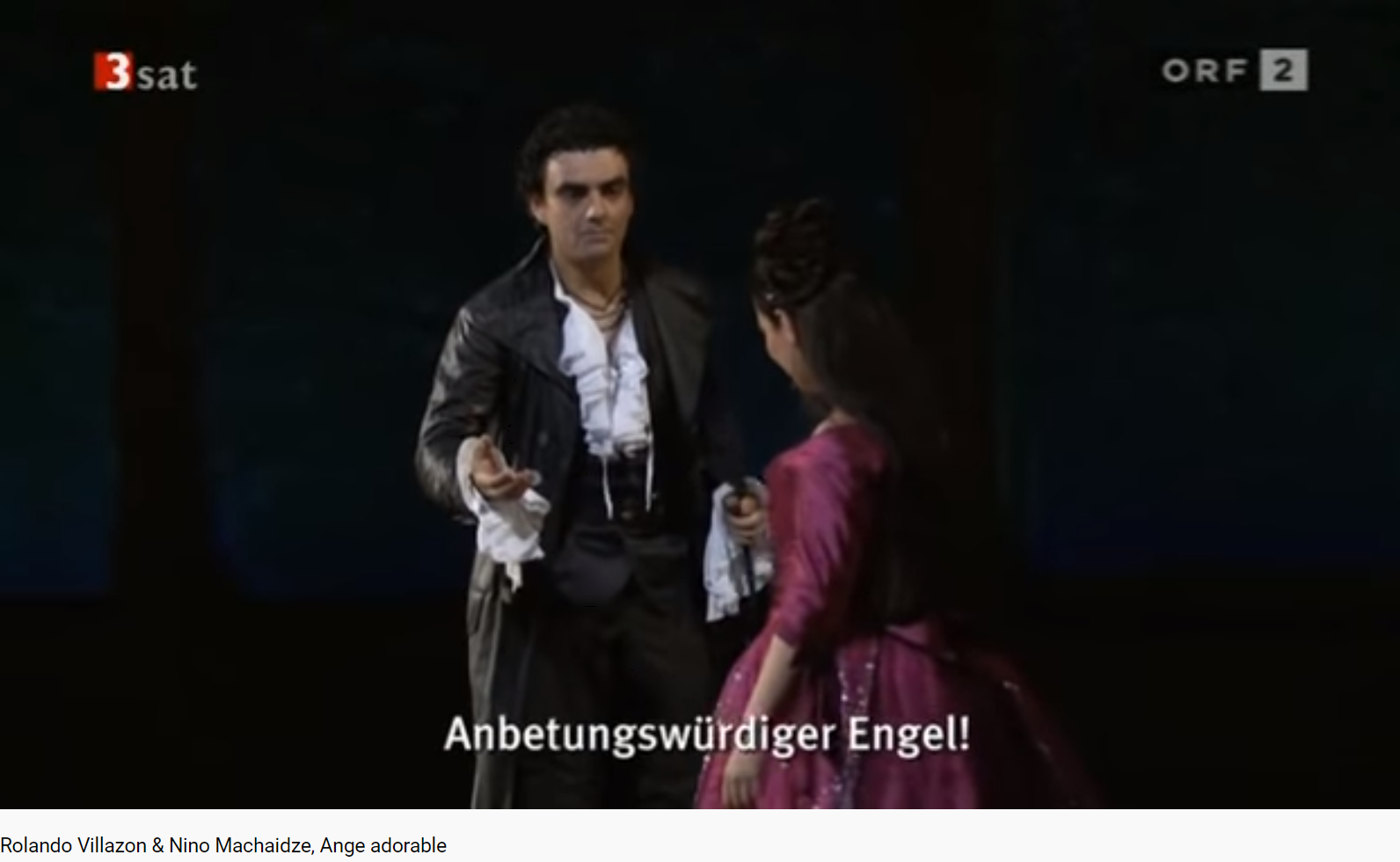

Elle se trouve face à face avec Roméo : ils badinent (madrigal et duo : « Ange adorable ») et échangent un baiser.

Cliquez sur Roméo et Juliette

Cliquez sur Roméo et Juliette

Tybalt arrive, Roméo remet vite son masque, mais Tybalt le reconnaît à sa voix. Il explique à Juliette, troublée, que c’est Roméo : un Montaigu et donc un ennemi. Il veut se battre avec lui, mais son oncle l’en empêche, au nom des lois de l’hospitalité, avant d’inviter tout le monde à souper.

Acte II : Dans le jardin des Capulet, Roméo est au pied du balcon de Juliette. La fenêtre de Juliette s’éclaire, Roméo chante sa beauté (Air : « Ah ! Lève-toi, soleil »).

Cliquez sur Roméo

Cliquez sur Roméo

Juliette paraît à son balcon et déplore la rivalité qui sépare les deux familles. Elle entend du bruit dans la nuit et veut savoir qui se cache dans l’ombre. Roméo sort alors de l’ombre et se présente à Juliette. Ils se déclarent leur amour.

Des Capulet arrivent, cherchant un page des Montaigu qu’on a vu entrer dans le jardin (chœur : « personne, personne,… »). Gertrude se fait expliquer la situation et demande à Juliette de rentrer. Avant de se séparer, Juliette dit à Roméo que quelqu’un viendra le trouver (Duo : Ô nuit divine). Il n’aura qu’à dire le lieu et la date choisis pour le mariage et elle le suivra. Puis ils se séparent (Duo : « Ah ne fuis pas encore »).

Cliquez sur Roméo et Juliette

Cliquez sur Roméo et Juliette

Acte III : Au couvent de Frère Laurent, un moine ami de Roméo. Roméo lui présente Juliette, et demande qu’il les marie. Frère Laurent accepte, espérant que cette union éteindra la haine qui sépare les deux familles (Air et duo : « Dieu, qui fis l’homme à ton image »).

Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image

Dans le jardin des Capulet, le page qui avait aidé Roméo à monter au balcon de Juliette cherche encore Roméo, qu’il n’a pas vu partir. Pour faciliter le départ de Roméo, il provoque les Capulet pour attirer l’attention (Air : « Que fais-tu, blanche tourterelle ? »)

Cliquez sur le page

Cliquez sur le page

Les Capulet s’en prennent à lui, mais des Montaigu qui ont vu l’algarade se portent à son secours. Roméo accourt pour arrêter le combat mais Tybalt le traite de lâche. Roméo ne répond pas à son insulte, espérant ramener la paix entre les deux familles. Mercutio veut venger l’honneur de Roméo, et se bat à sa place. Dans le combat, Tybalt le tue. Fou de rage, Roméo sort son épée et blesse Tybalt à mort. Avant de mourir, Tybalt fait jurer au comte Capulet qu’il mariera Juliette à Pâris (Chœur : « Ô jour de deuil »).

Le duc de Vérone arrive sur ces faits et demande aux deux familles de cesser leur querelle, ce que les Capulet refusent. Il condamne Roméo à l’exil.

Acte IV : La nuit, dans la chambre de Juliette : Juliette pardonne à Roméo le meurtre de Tybalt (Duo : « Nuit d’hyménée »). Mais déjà l’alouette annonce le jour, Roméo doit partir. (Duo : « Non, non, ce n’est pas le jour ».)

Cliquez sur Roméo & Juliette

Cliquez sur Roméo & Juliette

À son départ, Gertrude arrive, suivie du comte Capulet et de Frère Laurent. Capulet, fidèle à sa promesse, veut précipiter le mariage de Juliette et Pâris, mais Juliette, gardant son mariage secret, déclare qu’elle préfère mourir. Frère Laurent lui donne une drogue qui la fera passer pour morte pendant vingt-quatre heures, après quoi, elle se réveillera et pourra fuir avec Roméo. Elle hésite (Air : « Amour, ranime mon courage »), se décide et boit.

Dans la chapelle, la procession nuptiale arrive pour célébrer les noces de Juliette et Pâris, mais au moment où Pâris va passer l’anneau au doigt de Juliette, celle-ci s’écroule, morte.

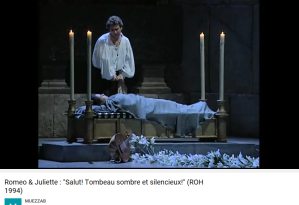

Acte V : Roméo arrive dans le caveau des Capulet où Juliette est allongée. Il contemple Juliette, qu’il croit morte (Air : « Salut ! tombeau sombre et silencieux »). Il boit du poison pour rejoindre Juliette dans la mort.

Cliquez sur Roméo devant le tombeau de Juliette

Cliquez sur Roméo devant le tombeau de Juliette

Juliette se réveille, et ils se retrouvent, heureux (Duo : « Dieu de bonté, dieu de clémence »). Mais Roméo s’écroule. Il révèle que croyant Juliette morte, il a bu du poison, et meurt. Juliette sort un poignard et se donne la mort. Ils meurent tous les deux.

Cliquez sur l’oreille pour avoir accès à la liste de lecture

Cliquez sur l’oreille pour avoir accès à la liste de lecture Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image

Cliquez sur la danse des furies

Cliquez sur la danse des furies Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur Charlotte

Cliquez sur Charlotte Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur le très mozartien Falstaff de Salieri

Cliquez sur le très mozartien Falstaff de Salieri Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur Ford

Cliquez sur Ford Cliquez sur Nanette

Cliquez sur Nanette Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

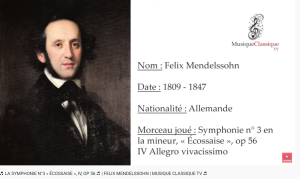

Cliquez sur l’image Cliquez sur ce paysage d’Écosse

Cliquez sur ce paysage d’Écosse Cliquez sur le soldat

Cliquez sur le soldat Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur le pianiste

Cliquez sur le pianiste Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur cette malheureuse Iphigénie

Cliquez sur cette malheureuse Iphigénie Cliquez sur le bateau en détresse dans la tempête

Cliquez sur le bateau en détresse dans la tempête Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur Benjamin Britten

Cliquez sur Benjamin Britten

Cliquez sur Mercutio et Roméo

Cliquez sur Mercutio et Roméo Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur Roméo et Juliette

Cliquez sur Roméo et Juliette Cliquez sur Roméo

Cliquez sur Roméo Cliquez sur Roméo et Juliette

Cliquez sur Roméo et Juliette Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur le page

Cliquez sur le page Cliquez sur Roméo & Juliette

Cliquez sur Roméo & Juliette Cliquez sur Roméo devant le tombeau de Juliette

Cliquez sur Roméo devant le tombeau de Juliette Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur l’ouverture d’Oberon de WEBER

Cliquez sur l’ouverture d’Oberon de WEBER Cliquez sur Alcina

Cliquez sur Alcina Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image Cliquez sur Cendrillon et sa marraine la fée

Cliquez sur Cendrillon et sa marraine la fée Cliquez sur Fata Morgana

Cliquez sur Fata Morgana Cliquez sur l’image

Cliquez sur l’image